明祝允明书文徵明补图兰亭序

专有名词

人物:祝允明、文徵明、王羲之

事物:《兰亭序》

事件:兰亭修契

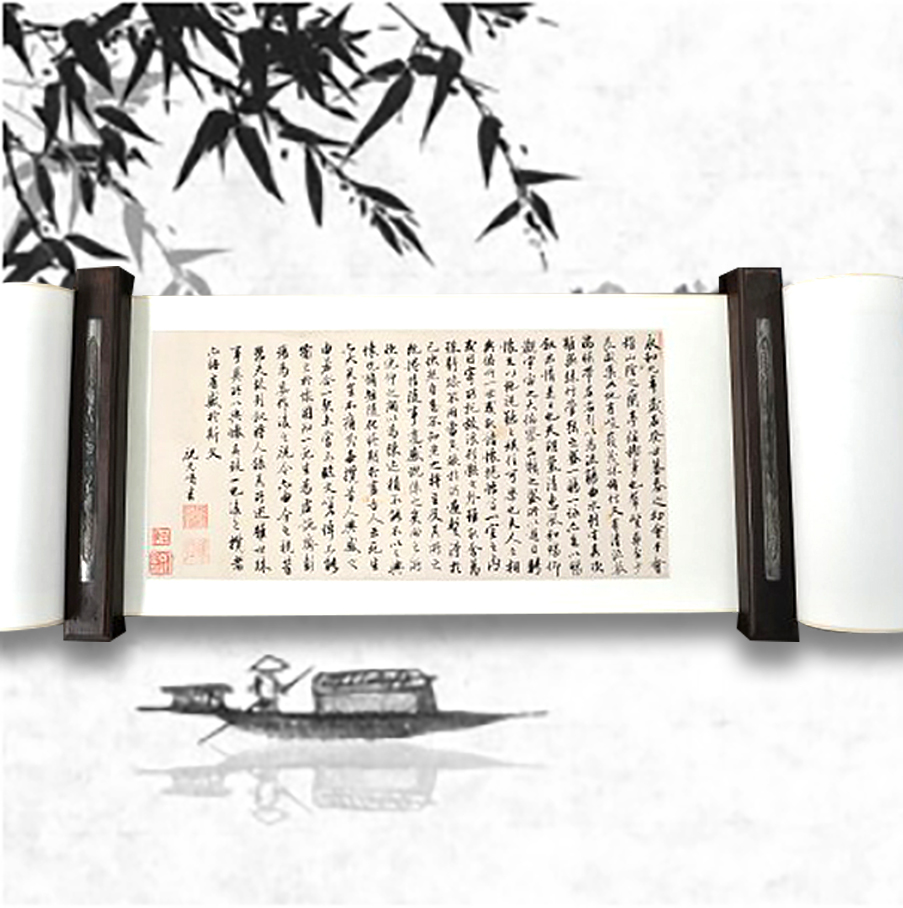

法帖(碑刻)档案

明代 祝允明、文徵明 纸本设色 手卷

纵38厘米,横144厘米

现藏于辽宁省博物馆

释文:

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛。所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,怏然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀;况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每揽昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦由今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之揽者,亦将有感于斯文。

创作背景

祝枝山、文徵明同他们的挚友唐寅一样,仕途坎坷。祝枝山虽早慧,7岁即中秀才,32岁中举人,然而此后屡试不第。而文徵明为诸生时,写字不佳,被列三等,不得参与乡试,开始努力学书法,但仕途不顺,九试皆墨,一直未能考取功名。终于受人举荐,在朝为官时,因为书画已负盛名,求其书画的很多,由此受到同僚的嫉妒和排挤,最终辞官致仕,自此致力于诗文书画,不再求仕进,以戏墨弄翰自遣。此本《兰亭序》即是二人追求隐逸自由的代表画作,也是二人友谊的见证。

大师生平

祝允明(公元1460年—公元1526年),字希哲,号枝山。因生而右手有六指,自号“枝指生”。明代文学家,书法家,长洲(今江苏苏州)人。当时与徐祯卿、唐寅、文徵明号称“吴中四才子”。著作有《怀星堂集》、《苏材小纂》、《祝子罪知》、《浮物》、《野记》、《前闻记》、《志怪录》、《读书笔记》。

祖父祝颢字维清,正统四年进士,工书法。父祝瓛,早卒。外祖父徐有贞。妻李氏,中书舍人李应祯(后升太仆少卿)长女。祝允明自幼天资聪颖,勤奋好学,5岁时就能书一尺见方的大字,9岁便能作诗文,被称为“神童”。10岁已博览群书,文章瑰丽,才智非凡。7岁即中秀才,32岁中举人,此后屡试不第。授广东兴宁知县,不久迁任应天府通判。谢病归里,嘉靖五年(1526年)卒。

擅长诗文和书法,特别是其狂草颇受世人赞誉,流传有“唐伯虎的画,祝枝山的字”之说。王世贞在《艺苑卮言》中评价道:“天下书法归吾吴,祝京兆允明为最,文待诏征明、王贡士宠次之”。祝枝山所书写的“六体书诗赋卷”、“草书杜甫诗卷”、“古诗十九首”、“草书唐人诗卷”及“草书诗翰卷”等都是传世墨迹的精品。

文徵明(公元1470年—公元1559年),初名壁,字征明,后更字征仲,号停云,别号衡山居士,人称文衡山。长洲(今苏州)人,明代书画家。“吴门画派”创始人之一。是明代中期最著名的画家,大书法家。与唐伯虎、祝枝山、徐祯卿并称“江南四大才子”(也称吴门四才子)。与沈周、唐伯虎、仇英合称“明四家”。在当世他的名气极大,号称“文笔遍天下。”

文徵明出身于官宦世家,早年也曾数次参加科举考试,均以不合时好而未被录取。54岁时由贡生被荐为翰林待诏。居官四年辞归。自此致力于诗文书画,不再求仕进,力避与权贵交往,专力于诗文书画艺术30余年。享年90岁,其诗、文、画无一不精。人称是“四绝”的全才。晚年声望极高。

文徵明书法初师李应祯,后广泛学习前代名迹,篆、隶、楷、行、草各有造诣。尤擅长行书和小楷,温润秀劲,法度谨严而意态生动。虽无雄浑的气势,却具晋唐书法的风致,也有自己的一定风貌。小楷笔划婉转,节奏缓和,与他的绘画风格谐和,有“明朝第一”之称。

文徵明的书画造诣极为全面,山水、人物、花卉、兰竹等无一不工。山水画题材大多描写江南景物,而山水中人物形象与风度,完全摹仿赵孟俯。人物画师李公麟,远承古代传统,笔法工细流畅。文徵明到晚年具有粗细两种风格,愈晚愈工。文徵明一生穷究画理,用力实践,声誉卓著,与其

师沈周并驾齐驱,继沈周之后成为吴门派领袖,长达50年之久。

名作品读

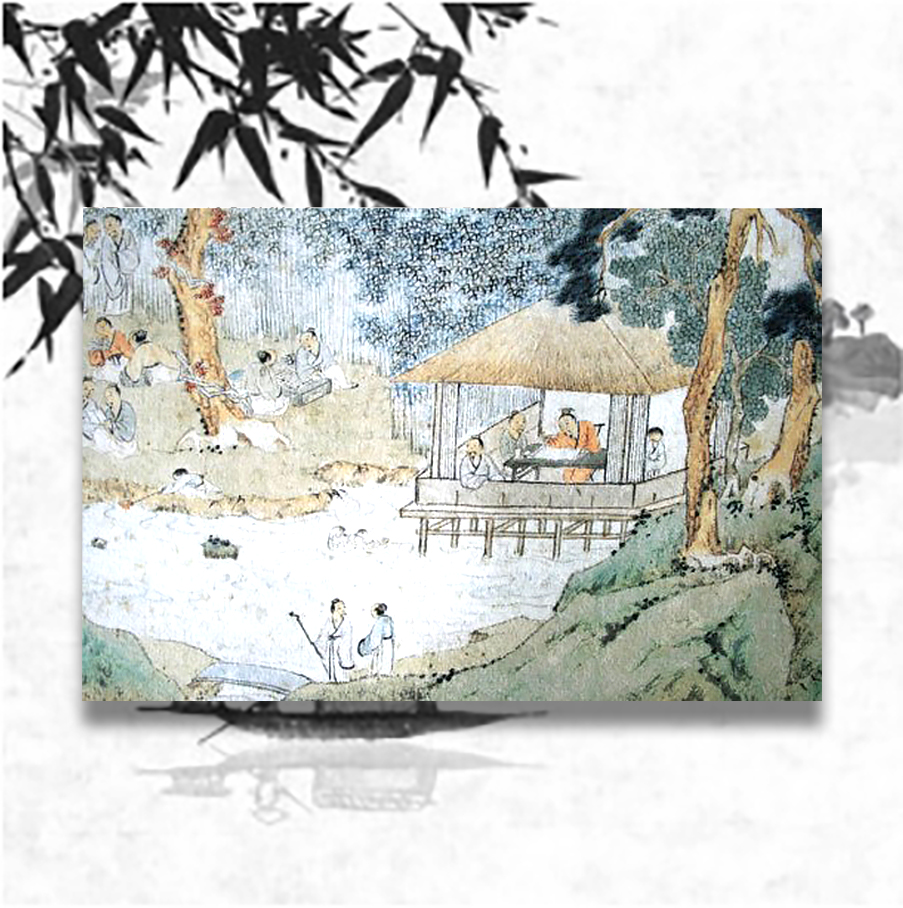

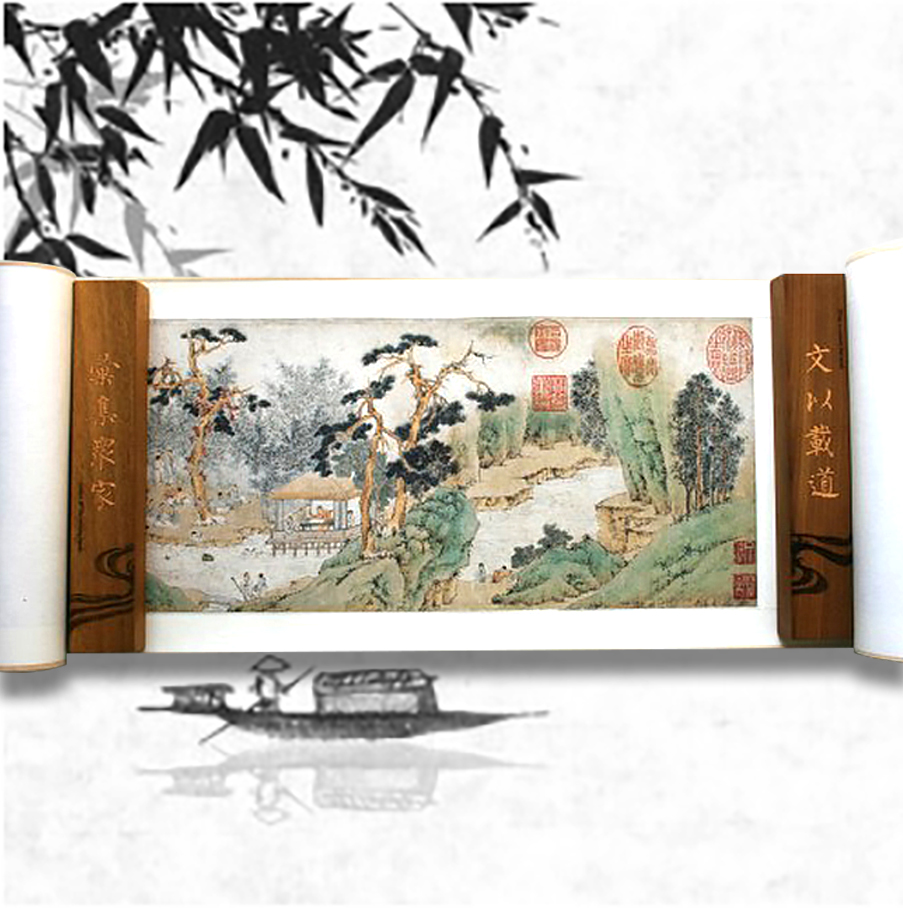

本卷为祝允明行书《兰亭序》全文与文徵明为之补图的书画合璧作品。祝氏书法宽博雄放,尤具自家风神。文氏补图画王羲之等人兰亭修契之事,设色雅丽,笔墨娴熟。

兰亭集序,又名《兰亭序》、《禊帖》、《临河序》、《兰亭宴集序》。是书法家王羲之所作的经典散文。

会稽山水清幽,风景秀丽。东晋时期,不少名士住在这里,谈玄论道,放浪形骸。晋穆帝永和九年(公元353年)农历三月初三,“初渡浙江有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭(今绍兴城外的兰渚山下),举行风雅集会,这些名流高士,有司徒谢安、辞赋家孙绰、矜豪傲物的谢万、高僧支道林及王羲之的儿子献之、凝之、涣之、玄之、徽之等四十一人。

江南三月,通常是细雨绵绵的雨季,而这一天却格外晴朗,崇山峻岭,茂林修竹,惠风 和畅,溪中清流激湍,景色恬静宜人。兰亭雅集的主要内容是“修禊”,这是中国古老 的流传民间的一种习俗。人们于农历三月上旬的巳日(上巳日)到水边举行祓祭仪式, 用香薰草蘸水洒身上,或沐浴洗涤污垢,感受春意,祈求消除病灾与不祥。

兰亭雅集的另一个项目是流觞曲水,四十一位名士列坐在蜿蜒曲折的溪水两旁,然后由书僮将斟酒的羽觞放入溪中,让其顺流而下,若觞在谁的面前停滞了,谁得赋,若吟不出诗,则要罚酒三杯。这次兰亭雅集,有十一人各成诗两首,十五人成诗各一首,十六人做不出诗各罚酒三杯,王羲之的小儿子王献之也被罚了酒。清代诗人曾作打油诗取笑王献之。“却笑乌衣王大令,兰亭会上竟无诗。”

大家把诗汇集起来,公推此次聚会的召集人、德高望重的王羲之写一序文,记录这次雅集。于是,王羲之乘着酒兴,用鼠须笔在蚕纸上,即席挥洒,心手双畅,写下了二十八行,三百二十四字的被后人誉为“天下第一行书”的《兰亭集序》。

文章首先记述了集会的时间、地点及与会人物,言简意赅。接着描绘兰亭所处的自然环境和周围景物,语言简洁而层次井然。描写景物,从大处落笔,由远及近,转而由近及远,推向无限。先写崇山峻岭,渐写清流激湍,再顺流而下转写人物活动及其情态,动静结合。然后再补写自然物色,由晴朗的碧空和轻扬的春风,自然地推向寥廓的宇宙及大千世界中的万物。意境清丽淡雅,情调欢快畅达。兰亭宴集,真可谓“四美俱,二难并”。

但天下没有不散的宴席,有聚合必有别离,所谓“兴尽悲来”当是人们常有的心绪,尽管人们取舍不同,性情各异。刚刚对自己所向往且终于获致的东西感到无比欢欣时,但刹那之间,已为陈迹。人的生命也无例外,所谓“不知老之将至”(孔子语)、“老冉冉其将至兮”(屈原语)、“人生天地间,奄忽若飙尘”(《古诗十九首》),这不能不引起人的感慨。每当想到人的寿命不论长短,最终归于寂灭时,更加使人感到无比凄凉和悲哀。如果说前一段是叙事写景,那么这一段就是议论和抒情。作者在表现人生苦短、生命不居的感叹中,流露着一腔对生命的向往和执着的热情。

魏晋时期,玄学清谈盛行一时,士族文人多以庄子的“齐物论”为口实,故作放旷而不屑事功。王羲之也是一个颇具辩才的清谈文人,但在政治思想和人生理想上,王羲之与一般谈玄文人不同。他曾说过:“虚谈废务,浮文妨要”(《世说新语·言语篇》)在这篇序中,王羲之也明确地指斥“一死生”、“齐彭殇”是一种虚妄的人生观,这就明确地肯定了生命的价值。

这篇文章具有清新朴实、不事雕饰的风格。语言流畅,清丽动人,与魏晋时期模山范水之作“俪采百字之偶,争价一句之奇”(《文心雕龙·明诗篇》)迥然不同。句式整齐而富于变化,以短句为主,在散句中参以偶句,韵律和谐,乐耳动听。这篇文章体现了王羲之积极入世的人生观,和老庄学说主张的无为形成了鲜明的对比,给后人以智慧的启迪。

国宝传奇

大家评赞

明代书法家、画家文徵明:“祝允明书兰亭叙不下数本,余所见惟朱性甫孝廉、石民望文学二君所藏为最佳。今又见此本,全争座位帖而少参以圣教序。希哲于古帖靡所不摹,而又纵横如意,真书中之圣也。”

书史留痕

话外之音

书法小词典

释文摘要